2

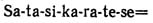

В отличие от греческой кипрская письменность не различает долгих и кратких e и о, так что вместо όνέθηκε (onétheke) «он поставил» (аттич. άνέθηκε) пишется o-ne-te-ke. Носовые перед согласными не обозначаются: pa-ta=πάντα panta «всё». Согласные, закрывающие слог, пишутся обычно в сочетании с непроизносимым гласным, большей частью е, например: ка-ге = γάρ (gar) «ибо», te-o-i-se = θεοισ (theois) «богам», to-ko-ro-ne = τò(ν) χώρον (to(n) chöron) «место (вин. п.)». Группы согласных в начале или внутри слова устраняются также при помощи графических вспомогательных гласных, причем если группа согласных находится в начале слова, то первый слоговой знак получает тот же гласный, который следует завторым согласным,например:

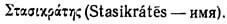

При наличии группы согласных внутри слова в том случае, если она может встречаться и в начале слова, после первого согласного группы также ставится тот же гласный,что и после второго согласного:

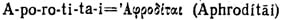

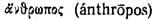

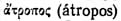

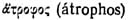

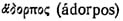

«Афродите»; если же группа согласных в начале слова не встречается, то повторяется гласный предшествующего слога, например: a-ra-ku-ro=  «серебра». Так как кипрский диалект имеет ряд языковых отличий от общегреческого, то вполне естественно, что в некоторых случаях получить вполне достоверные чтения не удается. Так, написание a-to-ro-po-se может читаться как

«серебра». Так как кипрский диалект имеет ряд языковых отличий от общегреческого, то вполне естественно, что в некоторых случаях получить вполне достоверные чтения не удается. Так, написание a-to-ro-po-se может читаться как  «человек», как

«человек», как «неизменный», как

«неизменный», как  «неупитанный» и, наконец, как

«неупитанный» и, наконец, как  «ненакормленный».

«ненакормленный».

Образцы рассматриваемой письменности в виде надписей на кипрских монетах и медалях стали известны примерно с 1850 г. Первоначально трудно было предположить, что за этой чужой письменностью скрывался греческий язык. Ряд билингв на кипрском и финикийском языках или же на кипрском и греческом языках, известных в настоящее время, не были знакомы первым исследователям, так что дешифровка кипрской письменности была приблизительно до 1870 г. ареной самых фантастических гипотез.

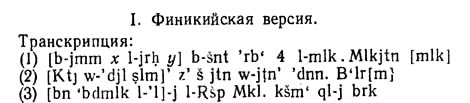

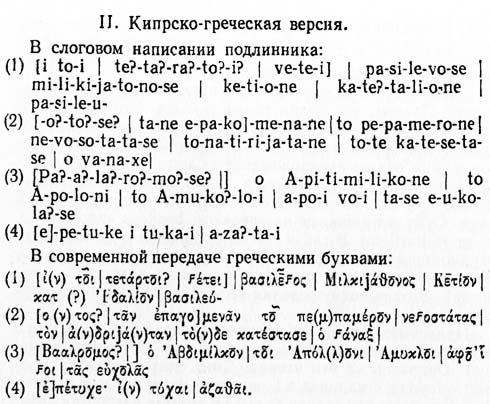

В 1872 г. англичанин Р.X. Лэнг познакомил ученый мир с первой финикийско-кипрской билингвой. Это была надпись, опубликованная впоследствии семитологами в Corpus Incriptionum Semiticarum, 1,89 и филологами-грецистами в Собрании Коллитца-Бехтеля (Colliiz-Beсhtel, Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften, Göttingen, 1883—1915) под  № 59, а также в Собрании Швицера (Sсhwуzeг, Dialectorum Graecarum exempla epigrapnica potiora, Leipzig, 1923) под № 680 (рис. 60). Она представляла собой посвятительную надпись знатного финикийца Баалрома Аполлону Амиклейскому, датированную четвертым годом Милкйатона, финикийского царя городов Идалиона и Китиона, т. е. 388 г. до н. э. Финикийская часть сильно повреждена, но восстанавливается по аналогичным надписям того же царствования. Таким образом, имена этой надписи дали некоторые предпосылки для дешифровки, а словоделение при помощи точек сильно облегчило различение отдельных слов. Так как в надписи дважды встречалось слово «царь», уже Лэнг предложил рассматривать одну из групп знаков как имя и титул царя Милкйатона.

№ 59, а также в Собрании Швицера (Sсhwуzeг, Dialectorum Graecarum exempla epigrapnica potiora, Leipzig, 1923) под № 680 (рис. 60). Она представляла собой посвятительную надпись знатного финикийца Баалрома Аполлону Амиклейскому, датированную четвертым годом Милкйатона, финикийского царя городов Идалиона и Китиона, т. е. 388 г. до н. э. Финикийская часть сильно повреждена, но восстанавливается по аналогичным надписям того же царствования. Таким образом, имена этой надписи дали некоторые предпосылки для дешифровки, а словоделение при помощи точек сильно облегчило различение отдельных слов. Так как в надписи дважды встречалось слово «царь», уже Лэнг предложил рассматривать одну из групп знаков как имя и титул царя Милкйатона.

Перевод:

«(1) [В такой-то день такого-то месяца] в году четвертом — 4— царя Милкйатона, [царя]

[Китиона и Идалиона. Изображение] это, которое дал и воздвиг наш господин Ба'алром,

[сын 'Абдимилка, для бога] своего Решефа из Мkl, так как он услышал его голос. Благослови(л?) (его).»

1 2 3